“Nel IV secolo, i Greci chiamavano Tyrrhenia sia la Campania, sia il Lazio, sia l’Etruria” (GIANNI BAUSILIO, Le origini della lingua napoletana, Napoli, Loffredo, 2002, p. 35). In realtà, durante l’epoca romana, la Campania era essenzialmente rappresentata dal territorio intorno alla città di Capua, punto d’unione tra l’Etruria e la Magna Grecia. Con Polibio, venne poi ad indicare la zona colonizzata dai Greci, cioè più o meno la Campania attuale, tranne le aree del Principato Ulteriore (che comprendeva le province di Avellino e Benevento) e del Principato Citeriore (la provincia di Salerno). Anche qui il latino parlato dalla gerarchia ecclesiastica ebbe un ruolo fondamentale. Al porto di Pozzuoli, dove lo stesso Paolo sbarcò nel 61 d.C., si scambiavano, oltre alle merci, anche credenze diverse e usi e costumi, in cui il Cristianesimo faceva la parte del leone. Inoltre, la vicinanza di Pozzuoli con Napoli permise al Cristianesimo, poi, di diffondersi nei territori interni grazie alla Via Appia (detta anche Rejna viarum), che collegava Mondragone (allora chiamata Sinuessa) con Benevento, passando per Casilinum, Capua e Caudium (l’attuale Montesarchio), e alla Via Latina, più conosciuta come Domitiana, che metteva in collegamento la stessa Sinuessa con Puteoli, passando per Volturnum, Liternum e Cumae. Man mano, poi, il Cristianesimo si diffuse in tutte le altre zone campane. Il segno più tangibile dell’espansione cristiana fu la nascita di vari monasteri benedettini, tra cui l’Abbazia di Montecassino, la Badia di Cava de’ Tirreni ed il Monastero di S. Vincenzo al Volturno.

I benedettini, oltre a diffondere il Cristianesimo, furono degli importantissimi poli di diffusione della cultura. I documenti, in questi monasteri, cominciarono ad essere redatti in volgare; sono di questo periodo i famosi placiti. Si potrebbe dire che, intorno al 960, potrebbe essere datata l’origine del dialetto campano, con la comparsa del cosiddetto Placito di Capua o Carta Capuana. In realtà, l’evoluzione si può vedere anche in  pochi documenti precedenti, databili intorno all’VIII secolo, ma il Placito Capuano occupa una posizione eminente perché il documento viene usato nell’ambito burocratico. Si tratta di un provvedimento giudiziario emesso nel 960 dal giudice Arechisi nel nome del Principe di Capua per dirimere una controversia tra l’Abbazia di Montecassino ed un certo Rodelgrimo sul possesso di alcune terre, rivendicate da tutti e due. Il placito fu pubblicato per la prima volta nel 1734 dall’abate Erasmo Gattola e così diceva:

pochi documenti precedenti, databili intorno all’VIII secolo, ma il Placito Capuano occupa una posizione eminente perché il documento viene usato nell’ambito burocratico. Si tratta di un provvedimento giudiziario emesso nel 960 dal giudice Arechisi nel nome del Principe di Capua per dirimere una controversia tra l’Abbazia di Montecassino ed un certo Rodelgrimo sul possesso di alcune terre, rivendicate da tutti e due. Il placito fu pubblicato per la prima volta nel 1734 dall’abate Erasmo Gattola e così diceva:

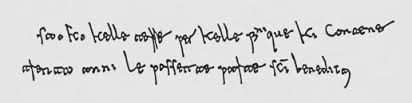

“SAO KE KELLE TERRE, PER KELLE FINI QUI KI CONTENE,

TRENTA ANNI LE POSSETTE PARTE SANCTI BENEDICTI”

In pratica si tratta di una formula che sancisce l’usucapione, da parte del Monastero, delle terre contese. Questo documento, che ancora risente leggermente del latino, è essenzialmente formato da espressioni volgari frammiste ai dialettismi locali. Inoltre, va detto che di formule simili ne verranno scritte altre, ma che, sicuramente, ve ne erano state tante altre orali, in precedenza. Si nota benissimo che il latino è pressappoco scomparso, rimasto soltanto nel genitivo finale, poiché si tratta di una lingua chiaramente diversa, ma non è ancora neanche una nuova lingua ben formata; è semplicemente uno stato di passaggio, che documenta un’evoluzione linguistica. Poiché la Campania si trova pressappoco al centro del Mediterraneo, essa fu il punto di scambio principale delle diverse culture che vi si affacciavano, quali quella greca, quella spagnola, quella francese e perfino quella araba. Verso il 1000, il greco cominciò la sua decadenza, lasciando campo libero al latino. Dalle iscrizioni nelle catacombe, ai documenti giudiziari, dagli atti pubblici e privati alla letteratura, tutto veniva scritto in latino.

Nel periodo del ducato, il dialetto napoletano comincia ad avere una sua certa autonomia. I monasteri si aprirono al popolo permettendo il fiorire di una certa cultura. Il periodo di maggior splendore fu quello sotto il duca Giovanni IV, promotore della diffusione culturale e creatore di nuove biblioteche ed opere. Fu però soltanto con i Diurnali di Matteo Spinelli da Giovinazzo che si trovano delle espressioni miste tra latino e volgare e che adombrano alle forme dialettali tipicamente napoletane. Negli anni ’40 del XII secolo, la presenza angioina rende predominante l’influenza del francese. Federico II, con la creazione dell’Università nel 1224, aveva dato un’impronta decisiva per la diffusione e la fioritura della cultura a Napoli e nel Regno. La scrittura beneventana, fino ad allora utilizzata nei monasteri, era stata sostituita dalla littera napolitana, una nuova scrittura a carattere gotico, che non aveva spazi tra le varie lettere, riempiendo così interamente la pagina. Con la venuta degli Angioini, si perse tutto ciò che gli Svevi avevano creato; la lingua utilizzata fu il francese, che andò ad affiancarsi al latino. Con Roberto d’Angiò, la situazione cominciò a cambiare di nuovo. In quel periodo vennero a Napoli Petrarca e Boccaccio e poi Dionigi da San Sepolcro, Paolo da Perugia ed altri. Inoltre, Roberto creò una biblioteca regia ricchissima di opere filosofiche e classiche. Fra il 1326 ed il 1343 fu composta la Cronaca di Partenope, pubblicata solo a fine Quattrocento. Si tratta di un’opera storica che, partendo dalla creazione mitica della città di Napoli, passando per la presenza romana in Campania ed arrivando al Medioevo, intervallando la storia con le vite ed i miracoli dei santi (Aspreno, Gennaro, Candida, Patrizia e Paolo). La paternità dell’opera non è ancora certa, ma pare che ognuna delle quattro parti sia stata scritta da un autore diverso: la prima sarebbe stata scritta da un cantastorie sconosciuto intorno al 1326, la seconda, che narra del periodo da Ruggero il Normanno a Roberto d’Angiò, dovrebbe essere opera di Bartolomeo Caracciolo detto il Carafa, la terza sarebbe stata scritta da Giovanni Villani e la quarta da un autore finora sconosciuta. La lingua che viene utilizzata è un linguaggio fatto di espressioni dialettali affiancate a quelle latine.

Nel periodo del ducato, il dialetto napoletano comincia ad avere una sua certa autonomia. I monasteri si aprirono al popolo permettendo il fiorire di una certa cultura. Il periodo di maggior splendore fu quello sotto il duca Giovanni IV, promotore della diffusione culturale e creatore di nuove biblioteche ed opere. Fu però soltanto con i Diurnali di Matteo Spinelli da Giovinazzo che si trovano delle espressioni miste tra latino e volgare e che adombrano alle forme dialettali tipicamente napoletane. Negli anni ’40 del XII secolo, la presenza angioina rende predominante l’influenza del francese. Federico II, con la creazione dell’Università nel 1224, aveva dato un’impronta decisiva per la diffusione e la fioritura della cultura a Napoli e nel Regno. La scrittura beneventana, fino ad allora utilizzata nei monasteri, era stata sostituita dalla littera napolitana, una nuova scrittura a carattere gotico, che non aveva spazi tra le varie lettere, riempiendo così interamente la pagina. Con la venuta degli Angioini, si perse tutto ciò che gli Svevi avevano creato; la lingua utilizzata fu il francese, che andò ad affiancarsi al latino. Con Roberto d’Angiò, la situazione cominciò a cambiare di nuovo. In quel periodo vennero a Napoli Petrarca e Boccaccio e poi Dionigi da San Sepolcro, Paolo da Perugia ed altri. Inoltre, Roberto creò una biblioteca regia ricchissima di opere filosofiche e classiche. Fra il 1326 ed il 1343 fu composta la Cronaca di Partenope, pubblicata solo a fine Quattrocento. Si tratta di un’opera storica che, partendo dalla creazione mitica della città di Napoli, passando per la presenza romana in Campania ed arrivando al Medioevo, intervallando la storia con le vite ed i miracoli dei santi (Aspreno, Gennaro, Candida, Patrizia e Paolo). La paternità dell’opera non è ancora certa, ma pare che ognuna delle quattro parti sia stata scritta da un autore diverso: la prima sarebbe stata scritta da un cantastorie sconosciuto intorno al 1326, la seconda, che narra del periodo da Ruggero il Normanno a Roberto d’Angiò, dovrebbe essere opera di Bartolomeo Caracciolo detto il Carafa, la terza sarebbe stata scritta da Giovanni Villani e la quarta da un autore finora sconosciuta. La lingua che viene utilizzata è un linguaggio fatto di espressioni dialettali affiancate a quelle latine.

Nel campo della poesia, invece, le opere in lingua napoletana sono più interessanti e più numerose. La maggior parte delle liriche sono delle villanelle, cioè dei versi accompagnati dalla musica. A questo periodo appartiene la lettera di Boccaccio datata 14 dicembre 1339, un testo interamente redatto in dialetto napoletano. Questa lettera, inviata al suo amico Francesco dei Bardi, fu scritta sotto lo pseudonimo di Jannetto de Parise intorno alla metà del XIV secolo, comunicando che, mentre si trovava a Gaeta per affari, seppe di essere diventato padre poiché Machinta, una donna con cui aveva intrattenuto rapporti amorosi, aveva figliato. Questa lettera è nota con il nome di Pistola in lengua napoletana e presenta, insieme ad espressioni napoletane, alcune delle quali ancora oggi utilizzate, molte parole non in volgare, a causa della scarsa conoscenza, da parte dell’autore, del dialetto partenopeo.

A metà del XIV secolo, il napoletano cominciò a diffondersi anche tra le carte private, innanzitutto nei carteggi. Anche all’interno della corte, questa abitudine cominciò a farsi strada; sono del 1356, infatti, le lettere partite dalla segreteria reale sotto il sigillo della regina Giovanna I, inviate a Roberto, fratello di Luigi di Taranto, secondo marito della regina. La lingua utilizzata viene considerata come “volgare”, benché presenti numerosi latinismi, toscanismi e termini provenienti da Calabria e Sicilia. In questo periodo, la lirica popolare ha una grande fioritura, soprattutto attraverso le villanelle. Nel campo della prosa,invece, si contano opere come il Libro de la desctructione de Troja, la Cronaca di Partenope ed il volgarizzamento del De Balneis Puteoli; si tratta di opere anonime in cui si possono ancora trovare latinismi e toscanismi, ma in cui comincia a farsi strada una lingua napoletana autonoma. Il Libro de la desctructione de Troja è forse l’opera in prosa trecentesca più completa e più antica per quanto riguarda la lingua napoletana, sebbene i toscanismi siano presenti in maniera notevole rispetto alla Pistola. Le Croniche de la inclita Cità de Napole, scritta tra il 1347 ed il 1350 da Bartolomeo Caracciolo, nobile del sedile di Nilo, sancisce l’uso del volgare anche nelle classi elevate e perfino all’interno della Corte stessa. Soprattutto, sembra importante sottolineare la scelta della lingua non solo perché è un nobile a scrivere, ma anche perché l’opera è dedicata al re direttamente. Il testo presenta leggende, favole e menzioni agli autori classici, quali Ovidio, Virgilio, Orazio, Seneca ed altri. Altri testi importanti sono il De Balneis Puteoli, scritto in latino da Pietro da Eboli, laureato alla Scuola Medica Salernitana e poi volgarizzato, ed il Regimen Sanitatis, dello stesso periodo, sempre della Scuola Medica Salernitana, un prontuario della buona salute. Per quanto riguarda il campo della storia, vale la pena di ricordare i Diurnali del Duca di Monteleone, che narra di eventi avvenuti a Napoli tra la metà del XIII secolo fino al 1457.

Con i Durazzo, la poesia volgare produce varie opere che, però, non ci sono mai pervenute. Ma l’evento più importante di questo periodo è la nascita di un tipo di componimento scherzoso, detto gliommaro, che avrà grande fama, grazie anche alla maestria di Sannazzaro. In questi componimenti, il cui nome significa “gomitolo”, la storia si svolge in maniera intricata, proprio come un gomitolo. Accanto alla poesia colta, ci sono anche vari componimenti della poesia popolare, di cui se ne vogliono ricordare due in particolare: una è dedicata a Sergianni Caracciolo e recita:

“Morto è lo purpo e sta sotto la preta:

morto è Ser Janni, figlio de poeta”.

Il componimento si riferisce all’uccisione del Caracciolo a Castel Capuano nel 1432, perché non solo era ritenuto amante della regina Giovanna, ma anche perché era diventato “ingombrante” nel quadro politico di quel periodo. L’altro componimento è una quartina e, come il precedente, non se ne conosce l’autore:

“Non me chiammate chiù Donna Sabella:

chiammateme Sabella sventurata:

aggio perduto trentasei castella,

la Puglia bella e la Basilicata”.

Resta da definire, in questa quartina, chi sia la Isabella cui si riferisce l’autore. Le teorie sono molte: alcuni dicono sia Isabella di Lorena, moglie di Renato d’Angiò, altri Isabella del Balzo, moglie di Federico d’Aragona, altri ancora Isabella Villamarino, moglie di Ferdinando Sanseverino, figlia di Alfonso e moglie di Gian Galeazzo Sforza, Isabella Villamarino, sposa di Ferrante Sanseverino o Isabella di Chiaromonte , moglie di Ferrante d’Aragona. Il dibattito resta ancora aperto.

Gioia Nasti

© Tutti i diritti riservati